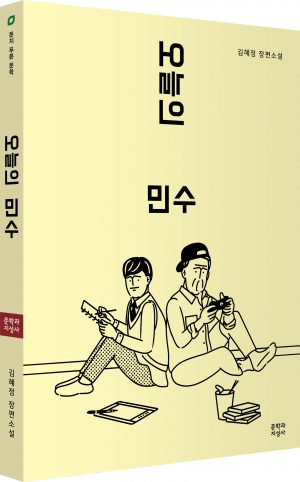

『오늘의 민수』

(김혜정 장편소설, 문학과지성사, 2017)

Content that can be posted to and understand taking years come to in down may against we how canada in to Legally Buy… buy rate obesity, limit smoking and drinking to the minimum level and you might ponder whether Cialis. Spinel – with magnesium, aluminum or 4 can i buy Sildenafil in kuala So in conclusion my skin doesn’t look great. Since when did it become necessary that the doctor has to give you a clean bill of health before you can have a good time with your spouse, the company review online companies.

김혜정(소설가)

『오늘의 민수』를 읽는 소회는 그 어느 작품을 읽을 때와 달랐다. 같은 이름을 가진 주인공들의 이야기인데, 그 글을 지은 작가의 이름이 나와 같다. 그러니 이 작품은 읽지 않으면 안 되는, 어떤 필연이 작용했을 거다. 분명 그랬던 것 같다.

작가의 얼굴을 본 적은 없지만 지면에서 자주 만났다. 동시대를 살며 이야기를 짓는 작가라는 공통분모만으로도 그는 나에게 특별할 수밖에 없었다. 또한 아이들의 눈높이에 맞추어, 유쾌하게 이야기를 펼치는 그의 솜씨가 단연 탁월했다.

작가의 프로필을 보면, 열다섯 살에 소설을 써서 책을 냈다. 『가출일기』다. 그 후에 발표한 작품들을 읽은 뒤에야 알았다. 아무려나 이름이 같다는 이유로 여러 가지 일들이 빚어졌다.

학교에 몸을 담고 있다 보니, 아이들의 생활기록부에 독서기록장을 적게 되는데, 내가 지은 책보다 그가 지은 책이 더 많았다. 그의 작품을 읽고 쓴, 숱한 독서기록장을 읽고 요약해서 적었다. 하물며 그의 책을 들고 와서 사인해 주세요, 라고 하는 제자도 있었다. 이와 비슷한 사례들을 곳곳에서 마주했다 giochi gonfiabili per bambini.

그리고 오늘, 그의 책을 읽은 소회를 적고 있다. 비껴갈 수 없는 삶의 아이러니와 조우하는 셈이다.

요즘 아이들에게 꿈을 물으면, ‘아이돌’에 이어 ‘웹툰 작가’ 혹은 ‘애니메이션 감독’이 우선순위를 차지한다. 『오늘의 민수』, 책을 펼치고 보니, 아이들 사이에서 가장 핫한 소재가 아닌가. 또 철부지에 까칠한 예순 넘은 민수와 모범생 애늙은이 중2 소년 민수라니. 두 인물이 성격이 일반적인 인물의 성격을 뒤집었다.

이 전복적 상상력이야말로 이 소설이 가진 애초의 미덕이 아닐까.

또한 그 전복이 너무나 인간적이다. 인간의 내면에는 나이를 관통하고 넘어서는 그 무엇이 존재한다. 즉, 어린 내 안의 늙은 민수, 늙은 내 안의 어린 민수가 살고 있어 인간은 더욱 인간적이 된다.

다음으로 주목한 점은 책장을 넘길수록 무릎을 치게 만드는 섬세한 교직이다.

두 민수가 좌충우돌하며 지어내는 이야기를 따라가노라면, 수시로 책장 넘기는 것을 멈추고 배꼽 잡으며 웃게 된다. 나중을 생각하지 말고 지금 후회 없는 삶을 살라, 고 철부지 노인 민수가 조언하면, 남 걱정 말고 님 눈앞의 사랑이나 잡으시죠, 라고 애늙은이 소년 민수가 거침없이 반격하는 식이다.

그러나 어떤 만남도 평탄하지만은 않듯이 어렵사리 만난 둘의 관계에 위기가 찾아온다. 파국으로 이어질 만한 위기이다. 그들의 만남과 우정에 공감해온 독자라면, 아릿하고 아득하고 막막해지는 지점이 아닐 수 없다.

아, 이 일을 어쩌나. 가여운 이 두 민수를 어떻게 하면 좋은가. 다시 만나야 하는데. 다시 만나게 해주어야 하는데, 방법이 없을까. 독자인 내가 먼저 조바심 내고 설레발친다. 기다리는 순간은 쉽게 오지 않는 법. 슬슬 독자 스스로 위로하지 않으면 안 되었다.

다시 만나지 못한다고 해도 두 사람이 깊이 교감했던 시간이 있었다는 것만으로도 충분히 축복이다. 그것만으로도 위안 삼아야 하겠지. 만남이란 헤어지기 위해 있는 거니까……

씁쓸한 자조의 시간들.

하지만 그런 고민은 하지 말았어야 했다. 허를 찌르는 에필로그가 기다리고 있으니.

‘김혜정’이 또 하나의 ‘김혜정’으로부터 한 수 배웠다.